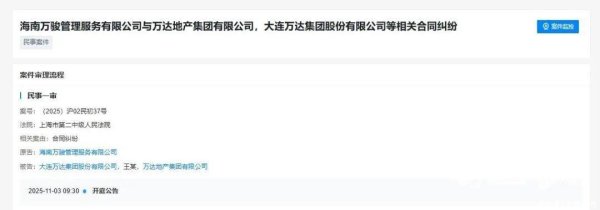

26层!住宅限高新规终结摩天时代顺升网,谁的天空在缩小?

35万栋高楼背后:政策连发三令,中国住宅主动“降高”

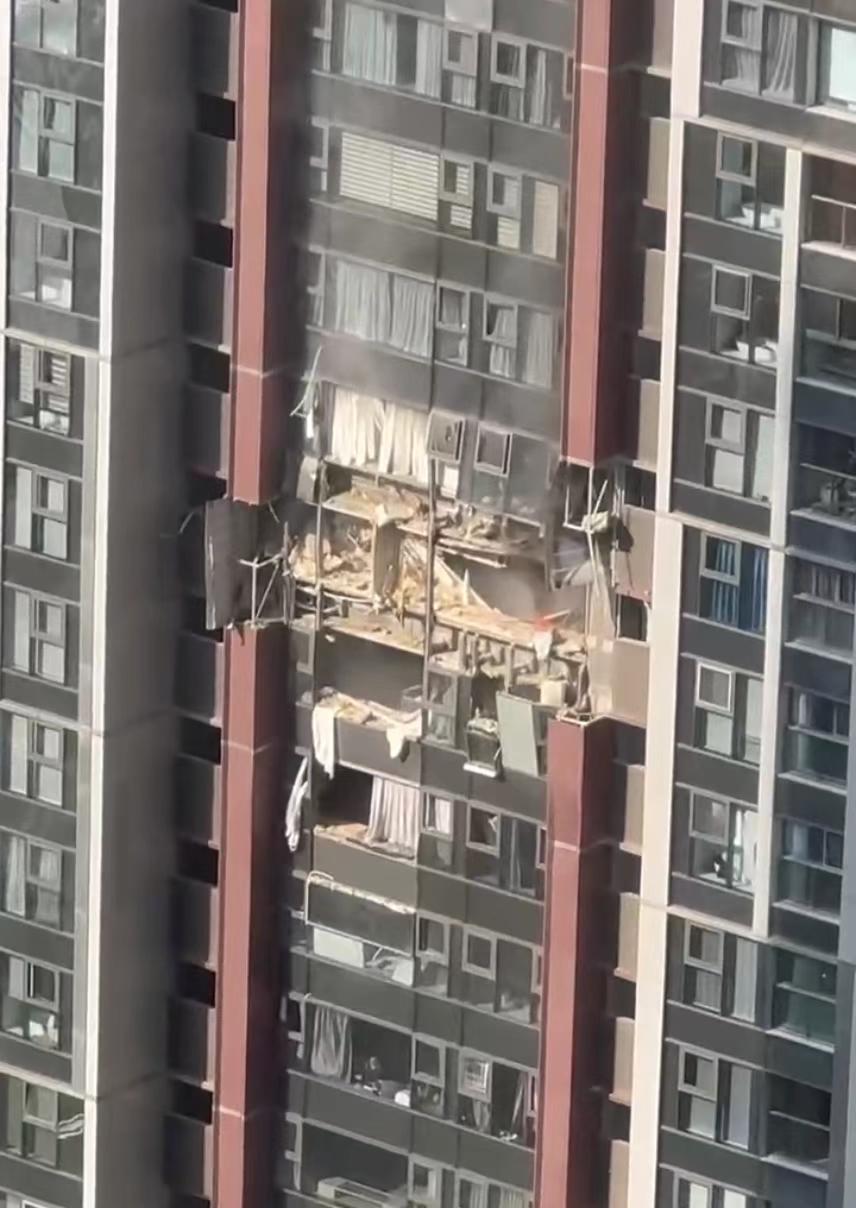

深圳燃气爆炸敲警钟:当消防云梯够不着百米豪宅时

得房率陷阱与吸金黑洞:超高层的经济账终于算不赢

住建部一纸《住宅项目规范》,为城市天际线划下了一道清晰的红线:新建住宅建筑高度不得高于80米,大约就是26层楼。这道看似简单的建筑限高令,实际上宣告了长达二十余年的“摩天楼狂热”正式转向。那些曾经象征着繁华与身份、仿佛要戳破天际的住宅大楼,正以一种我们未曾预料的速度,被政策和市场的冷雨浇熄了光环。这不仅是物理高度的限制,更是一场关于居住安全、经济理性和城市未来的深刻转向。

曾几何时,“住得高”几乎是“住得好”的同义词。开发商把“云端生活”、“俯瞰全城”的卖点吹得天花乱坠,购房者也乐意为这份虚高的视野买单。数据不会说谎:截至2023年底,中国超过10层的高层住宅达到惊人的35万栋,占据全球半壁江山。更令人咋舌的是,202米以上的超高层建筑我们就有823座,300米以上的摩天怪兽也有95座,这两项数据都是当之无愧的世界第一。这些数字背后,是曾经支撑着这种“高度崇拜”的引擎:巨大的人口红利、快速的城镇化浪潮以及房产市场对“高周转”的极致追求。然而时移世易顺升网,当政策、安全、经济、人口四重压力一齐袭来,超高层住宅这座看上去光鲜亮丽的空中楼阁,地基正迅速松动。

政策这只“看不见的手”早已为高楼套上了紧箍咒。回望2020年,当时一份关于加强超高层建筑规划建设管理的文件,已经严词要求“一般不得新建500米以上建筑,严格限制新建250米以上建筑”。这被视为第一声警钟。到了2021年,政策利刃更加锋芒毕露,明确提出“一般不得新建超高层住宅”,并祭出“决策责任终身制”的大招,意味着谁拍板谁负责一辈子。这把悬在决策者头顶的“达摩克利斯之剑”效果显著。时间快进到2025年新规落地,彻底去掉“一般”二字,明确“不得新建500米以上建筑”,并且将住宅建筑的高度上限精准地卡死在80米(约26层)。从“规范引导”到“严格限制”再到“精准封顶”,国家对于城市盲目“长高”的纠偏信号,连贯而清晰,没有给模糊解读留下任何空间。

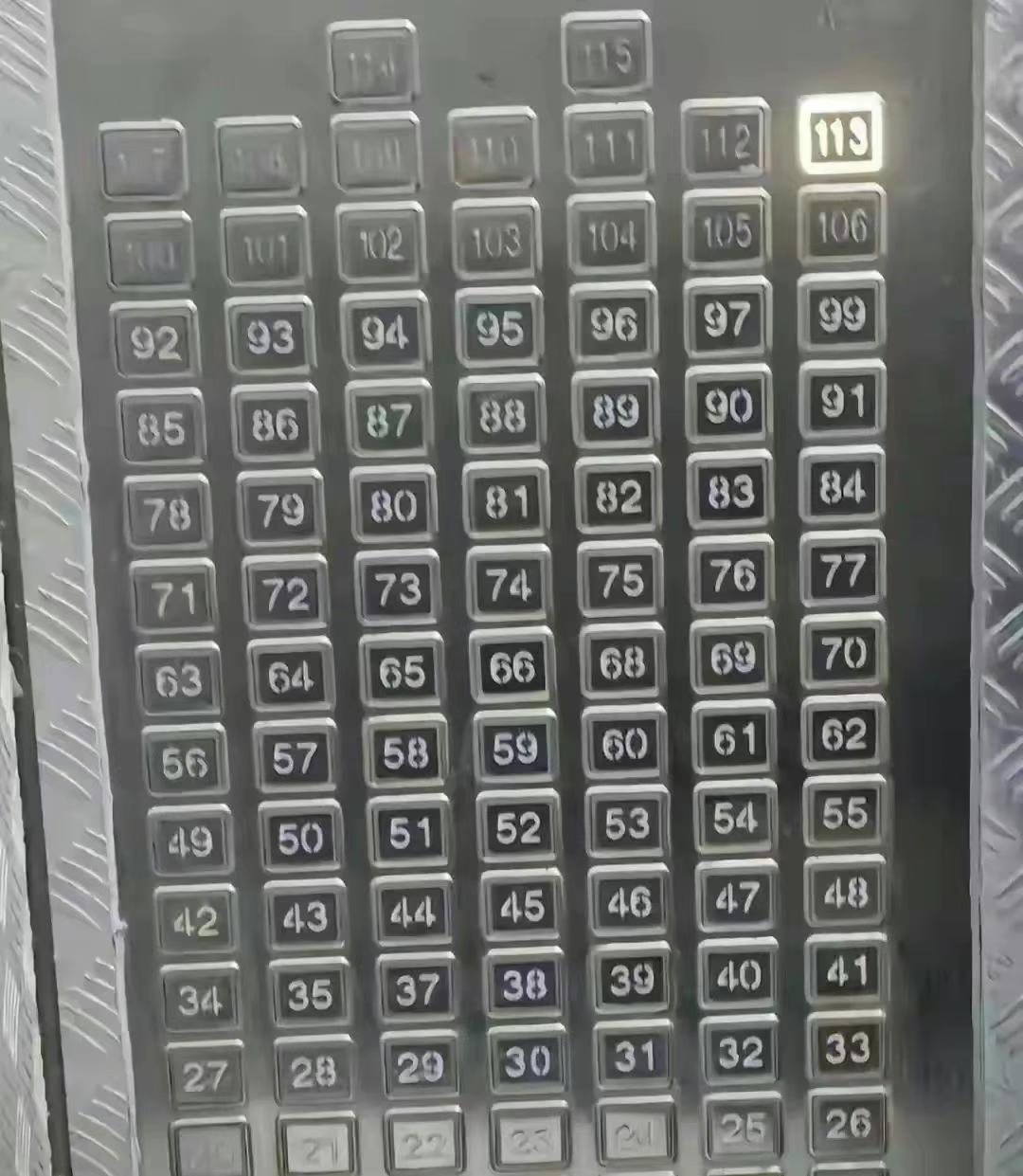

推动这场转向的力量,安全问题是那根最敏感的神经。试想一下这样的场景:百米高空之上,火光冲天,浓烟滚滚,救援却鞭长莫及——深圳湾某高层住宅的燃气爆炸事故就是这样一个血淋淋的教科书级案例。那是在2023年末,一声巨响震撼了整个深圳湾。官方通报显示,事故发生后,紧急出动了16辆消防车和80名消防救援人员。然而,现实的冰冷远超想象:普通消防云梯车的极限工作高度普遍在50米左右,这仅仅相当于15层楼的高度。即便是价格昂贵、数量稀少的百米级特种登高平台消防车,能触及到的也不过是30层左右。对于那些动辄50层、60层,总高接近或超过200米的庞然大物来说,消防车巨大的云梯臂伸到极限依然只能绝望地仰望——这是真实的“生命通道”悲剧。

除了这种极端情况,居住体验的煎熬每天都在进行:超高层住宅在大风天气里,风声尖锐如鬼哭狼嚎,关上双层玻璃依然能感受到震颤,睡眠成了奢侈品。早晚上下班高峰期,等一趟电梯动辄十几二十分钟是常态,那种被困在“垂直牢笼”里的焦灼感,足以消磨掉云端美景带来的所有愉悦。更别提那实打实的空间损失:超高层住宅由于需配备更多更强的核心筒(电梯井、消防设施、管道等),得房率通常仅有65%-75%,相比普通高层住宅80%-90%的得房率,购买同样建筑面积,实际能使用的空间却要少15%-25%。用真金白银换来的室内面积,平白被“高空税”吞噬了一大块。

算盘拨响,经济账更显残酷。建设一栋超高层的成本本身就比普通高层要高出30%-50%,这还没算它那如同无底洞般的后期维护账单。超高层建筑对电梯的依赖度极高,电梯系统日常能耗惊人,是普通高层楼的倍数;大型中央空调系统也是电老虎;而那些为摩天楼提供骨架的巨型钢结构,每十年一次的大型防腐保养投入动辄千万级别。这一切高昂的成本,都需要业主持续不断地买单。当三四线城市乃至县城也盲目跟风建设超高层住宅后,问题急剧放大。随着这些小城市人口加速流失,高楼空置率节节攀升,很快,凑齐基本的物业管理费都成了难题。

电梯坏了没钱修?那就等着爬楼梯吧。管道老化漏水?各家凑钱吧顺升网,凑不齐就只能任其发展。这类场景在人口流出地区已非危言耸听,而是正在上演的未来图景。香港作为摩天楼密度极高的前车之鉴,其部分早期高层住宅老化后的困境触目惊心——玻璃幕墙斑驳开裂、管道锈蚀漏水、电梯故障频发如同“定时炸弹”、公共区域因缺乏维护而破败不堪——曾经的“豪宅”最终滑落为现实版的“垂直贫民窟”,这不是历史,而是警示录。

市场这只“看不见的手”比政策反应更真实,也更残酷。看一组极具代表性的销售数据:在北京,开发商推出的项目中,6层左右的小高层产品去化率轻松超过60%,反观朝阳区某知名项目的高层住宅(三期)却举步维艰,开盘多时去化率甚至不到10%。视线放大到全国,中国房地产协会数据显示,截至2025年1月,全国重点50个城市的新建商品住宅待售面积(狭义库存)依然高达3.1亿平方米。市场从“一房难求”彻底转向“买方市场”。购房者拥有前所未有的选择权,他们开始用脚投票。与此同时,中国人口结构出现了历史性逆转,2023年人口总量净减少208万人,2024年再减139万人。当全国城镇化率超过65%,新增城镇人口锐减,住房市场的主力需求已经从“有没有的刚需”转变为“好不好的改善型需求”。

今天的主流购房者考虑的是:总价能否承受?得房率是否够高?物业服务是否靠谱?消防安全有无保障?小区环境是否舒适?那虚无缥缈的登高望远,在实实在在的居住安全感和生活舒适度面前,黯然失色,变得不再具有吸引力。居住的本质是什么?是安全、便利、舒适,而不是一种高高在上的姿态。

对于那些因预算所迫或特定原因依然考虑超高层住宅的人,务必记住两点铁律:

第一,绝对避开人口正在持续流失的三四线小城尤其是县城。缺乏专业维护团队、消防资源薄弱、人口流失导致物业费都收不齐——“小地方的摩天楼”,几乎注定了早衰与加速沉沦的命运。这有点像在偏远县城买了辆顶级跑车,一旦出了点毛病,方圆几百里连个像样的修理厂都没有,昂贵的座驾最终只会沦为巨大负担。在小地方,遵循主流选择往往是最经济安全的策略。

第二,若在大城市选择了这类产品,必须练就一双“见微知著”的火眼金睛,紧盯社区衰败的早期信号。社区维护水平是晴雨表:当草坪上杂草开始疯长、精心种植的花木逐渐枯萎却无人更换;楼道里的垃圾清运不再及时;电梯故障次数明显增多、维修通知单开始频繁张贴在公告栏上;小区内公共设施出现破损又未能及时修缮...这些都是非常明显的衰退前兆。

一旦发现这些苗头,果断出手抛售才是明智之举,千万不要等到景观衰败、设备老化、口碑崩盘时再想离场,恐怕那时只剩下无人问津的窘境。在房地产投资领域,“标新立异”带来的常常不是溢价,而是风险的加倍。

住建部公布的数据冰冷而庞大:35万栋高层住宅,是上一轮高速城市化的荣耀勋章,却也无可避免地成为转型期必须面对的负担。新规将住宅高度强行锁死在80米,或许会让部分人不习惯,但这无疑是一次必要的刹车。

它清晰地告诉我们:“住得好”的评价标准,从来都不是与海拔高度成正比;回家的路,平坦、安全、温暖,永远比触摸天空的幻觉来得珍贵。高楼梦醒时分,我们或许才真正开始思考:什么才是我们应当守望的“栖居”本义?脚下的土地,胜过云端虚妄。

维海配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。